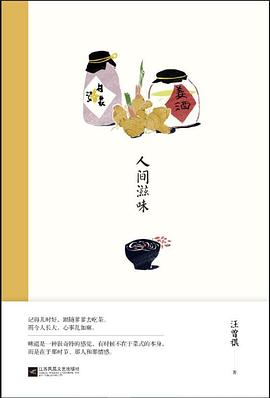

人间滋味

2024-04-07 18:59:57

短篇文学

15

PDF

PDF

作者简介:

汪曾祺:

1920~1997。

他在短篇小说和散文创作上颇有成就。散文集《蒲桥集》《人间草木》等。

写字、画画、做饭,明明是最平常普通的日常,他却深得其中的乐趣。

不管在什么环境下,永远不消沉沮丧,无机心,少俗虑。这就是汪曾祺。

内容简介:

味道是一种很奇特的感觉,有时候不在于菜式的本身,而是在于那时节、那人和那情感。

活着真好啊!像汪先生那样去感受生活的乐趣。

所有评论